Trinke täglich warmes Zitronenwasser. Zitronenwasser hemmt die Nierensteinbildung.

Schneide drei Scheiben einer Zitrone lege sie in ein Glas und giesse heisses Wasser darüber.

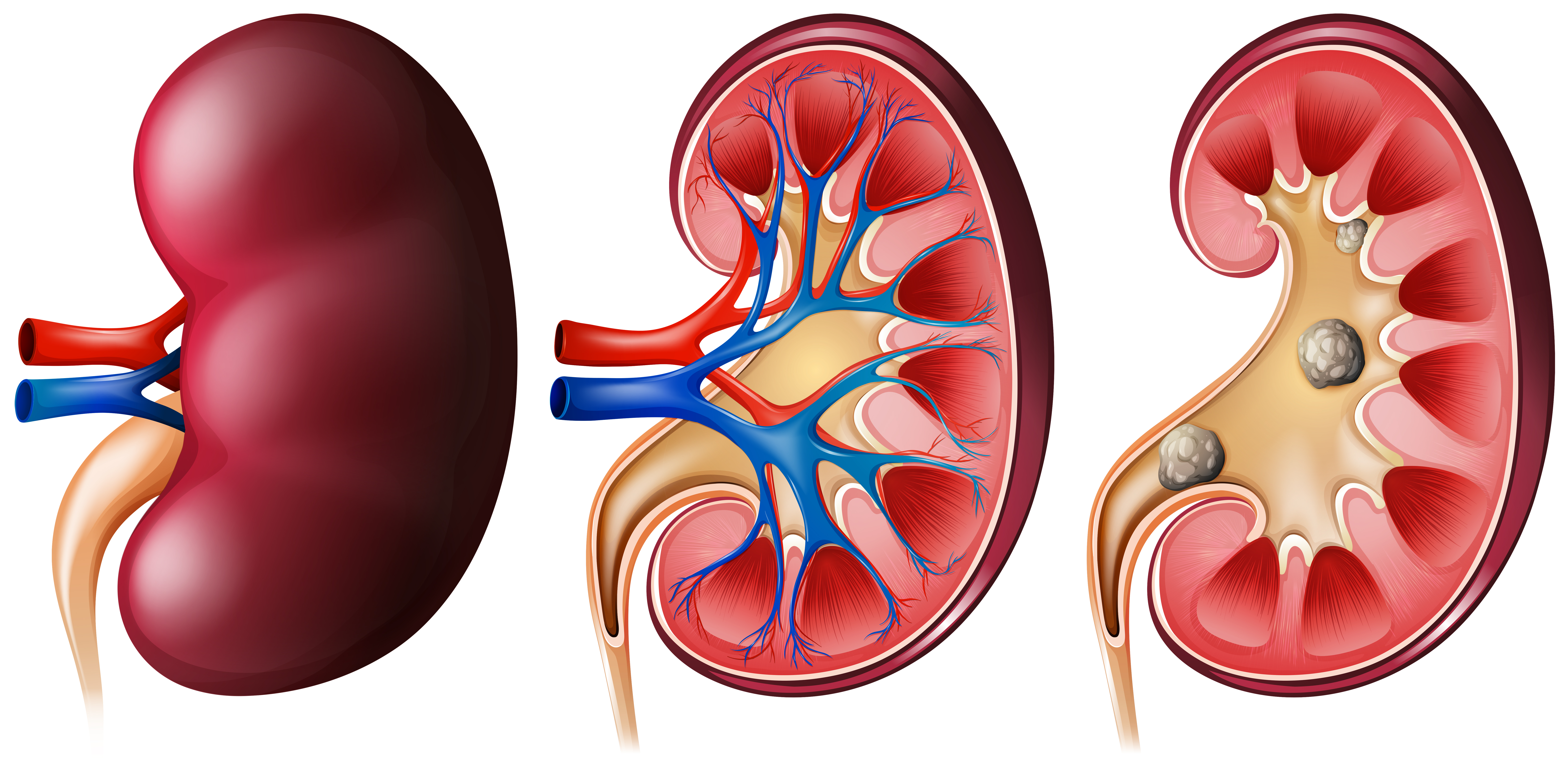

Die Nieren sind Filterstationen, man kann sagen, die Klär- und Wasserwerke unseres Körpers. Sie dienen u.a. der Ausscheidung von Giften und Stoffwechselprodukten, also der so genannten Blutwäsche. Ihre Aufgaben sind:

• Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten

• Entgiftung und Ausscheidung von Medikamenten und Umweltgiften

• Regulation des Wasser- und Elektrolyt-Haushaltes und des Blutdrucks

• Regulation des Säure-Basen-Haushaltes, also auch des pH-Wertes im Blut

• Hormon-Bildung (Renin, Erythropoetin)

• Aktivierung von Vitamin D (Bildung von Hormon Calctriol).

Pro Minute werden ungefähr 1,2 Liter Blut durch die Nieren gefiltert. So entstehen täglich erstaunliche 180 Liter Primärharn. Dieser wird erneut gefiltert, bis die ca. 1,5 Liter Urin zum Ausscheiden bereit sind. Folglich muss täglich mindestens 1,5 - 2 Liter Flüssigkeit aufgenommen werden, damit die Nieren gut arbeiten können.

Chronische Niereninsuffizienz

Eine chronische Nierenerkrankung entwickelt sich meist schleichend und wird oft nur zufällig entdeckt. Es gibt zwei Hauptursachen, welche die Leistungsfähigkeit der Nieren sinken lassen: Bluthochdruck und Diabetes. Das Fortschreiten der Nierenerkrankung lässt sich durch Behandlungen oft bremsen. Heilbar ist sie jedoch nicht. Das sagt die westliche Schulmedizin. Nach Traditionaler Chinesischen Medizin (TCM) ist eine Heilung jedoch möglich. (Link)

Von einer Insuffizienz spricht man, wenn ein Organ nicht richtig funktioniert und damit seinen Aufgaben nicht gerecht wird. Die Ursachen der chronischen Nierenerkrankung sind oft andere Krankheiten. Dazu gehören allen voran zwei Erkrankungen, die in der Bevölkerung oft vorkommen:

1. Bluthochdruck (Hypertonie): Ein langfristig zu hoher Blutdruck schädigt ganz allgemein die Gefässe. Betroffen sind jedoch auch die Glomeruli – die feinen Gefässknäuel in den Nierenkörperchen, die als „Mini-Filter“ arbeiten.

2. Zuckerkrankheit Diabetes mellitus: Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel schädigt die Blutgefässe in vielen Organen – auch in den Nieren. Diabetische Nephropathie heisst die Erkrankung. Daneben kommen noch einige weitere Ursachen für die chronische Nierenerkrankung in Frage:

• Glomerulonephritiden: Dahinter verbergen sich entzündliche Erkrankungen der Nierenkörperchen, in denen die Gefässknäuel (Glomeruli) für die Blutreinigung sitzen. Auslöser der Glomerulonephritis können Autoimmunerkrankungen sein, bei der das Immunsystem körpereigene Strukturen attackiert, aber auch eine Krebskrankheit. Glomerulonephritiden kommen vor allem bei jungen Erwachsenen gehäuft vor.

• Medikamente, zum Beispiel Schmerzmittel wie Paracetamol, Ibuprofen oder Diclofenac, die über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Aber auch manche Antibiotika, Zytostatika (bei Krebs) oder jodhaltige Kontrastmittel können den Nieren zusetzen.

• Angeborene Nierenerkrankungen, zum Beispiel Zystennieren – etwa ab dem 40. Lebensjahr – können eine chronische Nierenerkrankung auslösen.

• Chronische Nierenbeckenentzündungen

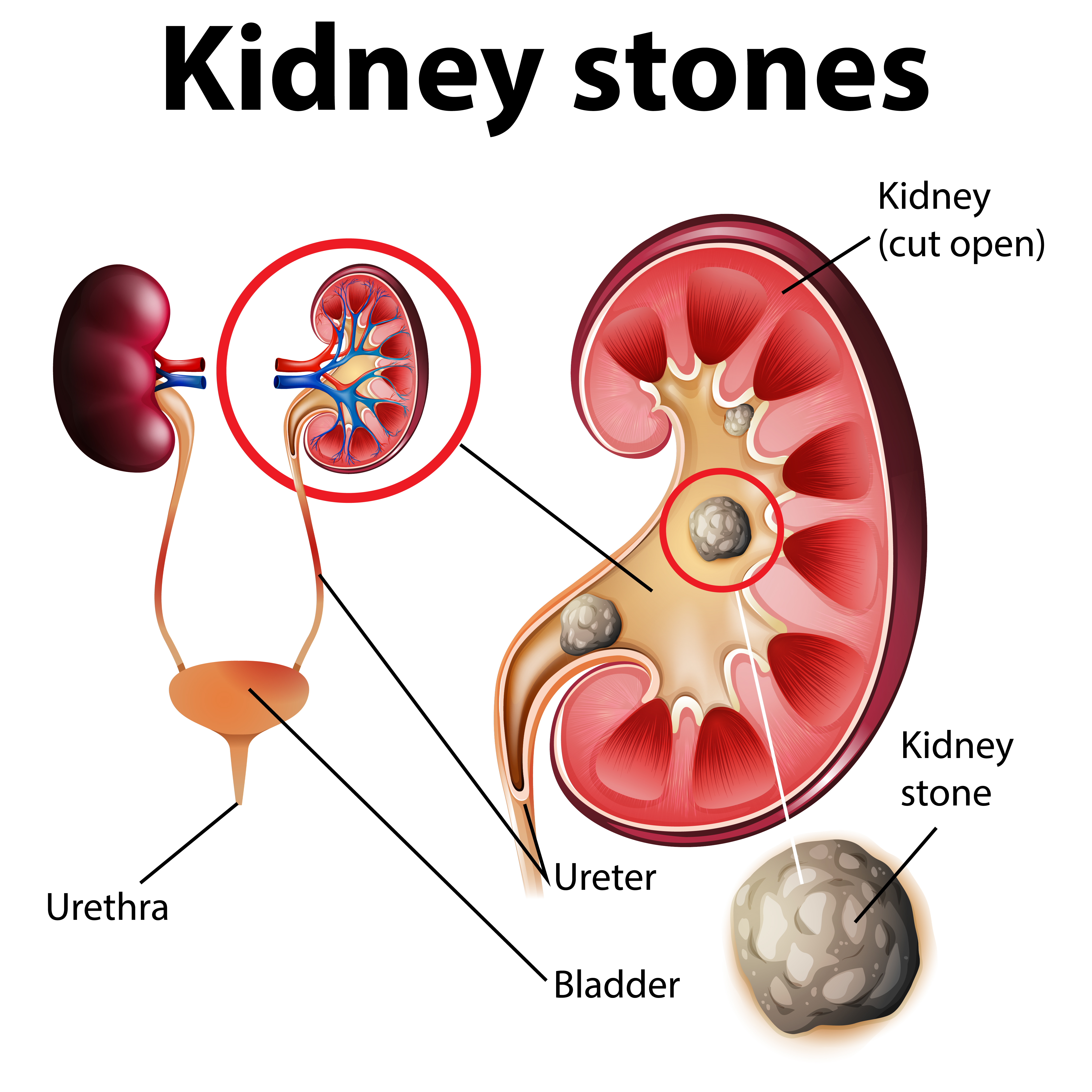

• Nierensteine

• Tumore oder Narben in der Niere, die den Harnabfluss stören Die Niereninsuffizienz wird in 4 Stadien eingeteilt. Das Stadium 4 ist die terminale (endgültige) Niereninsuffizienz. Sie wird auch als Urämie bezeichnet, was so viel bedeutet wie Urin im Blut. Dabei handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Zustand, weil giftige Stoffe nicht mehr ausgeschieden werden können. Eine Behandlung durch Dialyse ist notwendig, langfristig möglicherweise sogar eine Nierentransplantation.

In den vergangenen Jahrzehnten konnte weltweit eine Zunahme an Nierensteinen festgestellt werden. Die Ursachen sind vielfältig. Ungünstige Ernährungsgewohnheiten – wie eine zu geringe Trinkmenge, ein zu hoher Salzkonsum, eine unausgewogene Lebensmittelauswahl mit zu viel tierischem Eiweiß, zu viel Zucker sowie wenig Obst und Gemüse – begünstigen die Bildung von Nierensteinen. Weitere Risikofaktoren stellen das in der Gesellschaft inzwischen weitverbreitete Übergewicht und die Fettleibigkeit dar. Um das Risiko eines wiederkehrenden Nierensteinleidens zu reduzieren, spielen vor allem das Trinkverhalten und eine an die Harnparameter und das persönliche Risikoprofil angepasste individuelle Ernährungstherapie eine bedeutende Rolle.

Einfluss der Ernährung auf die Harnsteinbildung

Ebenso vielfältig wie die Faktoren, die zu Harnsteinen führen, sind auch die Harnsteine selbst. Denn Harnstein ist nicht gleich Harnstein: Die Mehrzahl der Harnsteine sind Kalziumoxalatsteine, doch auch Harnsäuresteine und Kalziumphosphatsteine treten häufiger auf. Allen Harnsteinen gemeinsam ist eine Störung im Gleichgewicht steinverhindernder und steinfördernder Substanzen, die der Erkrankung vorangeht. Dabei wird eine Übersättigung des Urins mit steinbildenden Substanzen wie Kalziumoxalat, Harnsäure oder Phosphaten nicht durch steinbildungshemmende Substrate ausgeglichen. Stoffe, die die Harnsteinbildung hemmen, sind z. B. Zitrat (Salz der Zitronensäure), Magnesium und ballaststoffreiche Nahrungsmittel. Sowohl die Konzentration steinbildender als auch die steinbildungshemmender Substanzen werden durch das Ernährungsverhalten wesentlich beeinflusst. Zum Beispiel kann ein erhöhter Konsum von eiweißreichen tierischen Lebensmitteln, insbesondere von Fleisch und Fleischprodukten, den pH-Wert des Urins senken und die Harnsäure- und Kalziumkonzentration erhöhen. Dadurch steigt das Risiko für Harnsteine.

Pflanzenbetonte Ernährung bevorzugen

Eine pflanzenbetonte Ernährung mit Gemüse und Obst fördert hingegen die Alkalisierung des Urins (Anstieg des pH-Wertes) und verhindert so das Auskristallisieren von Kalziumoxalat und Harnsäure. Dies vermindert das Risiko einer Steinbildung. Bestimmte Gemüse- und Obstsorten wie Brokkoli, Kohlrabi und Banane sind aufgrund ihres Magnesiumgehaltes besonders günstig. Andere Gemüsesorten, z. B. Hülsenfrüchte, können durch ihren Gehalt an Purinen und Phosphat das Steinrisiko hingegen erhöhen, sodass die Aufnahme von Gemüse differenziert betrachtet werden muss. Salz und Zucker sparsam verwenden Eine hohe Aufnahme von Salz und Zucker fördert die Steinbildung durch eine vermehrte Kalziumausscheidung im Urin. Salz und Zucker sollten daher sparsam verwendet werden. Meiden sollte man hochverarbeitete Lebensmittel wie Wurstwaren und Fertiggerichte, da sie häufig einen hohen Salzgehalt aufweisen. Zuckergesüßte Getränke sind wegen ihres hohen Zuckergehaltes nicht empfehlenswert.

Ausreichend viel trinken

Eine ausreichende Harnverdünnung durch die Steigerung der Flüssigkeitszufuhr stellt für alle Patientinnen und Patienten, unabhängig von der Steinart, die wichtigste Maßnahme dar, um eine erneute Steinbildung zu vermeiden. Eine erhöhte Harnausscheidung verstärkt darüber hinaus die Durchspülung der harnableitenden Wege und erschwert dadurch die Bildung und das Wachstum von Kristallen. Zur Harnverdünnung sind sogenannte harnneutrale Getränke, die weder die Zusammensetzung noch den pH-Wert des Harns beeinflussen, für jede Patientin und jeden Patienten geeignet. Dazu zählen alle handelsüblichen Nieren-, Blasen- und Früchtetees, Leitungswasser sowie Mineralwässer mit niedrigem Gehalt an Bicarbonat.